Q&A「はじめて職場に発達障害*¹の方を迎え入れる上司は、障害に関する知識をどの程度持っておけばよいですか?」

これから新たに発達障害のある方を職場に迎え入れる上司や同僚の方の中には、適切な配慮が出来るようにと考え、あらかじめ障害に関して理解を深めるようとインターネットで調べたり、発達障害に関する書籍を読んだりされる方も多いのではないでしょうか。迎え入れる側の姿勢として、大変素晴らしいことです。

しかし実際にいざ調べてみると、発達障害の診断名は多岐にわたり複雑で、精神障害などの併存症状や対応方法のメソッド、服薬などの周辺情報も含めるとその情報量は膨大なものとなります。調べれば調べるほどキリが無いように感じてしまい、かえって不安が大きくなることもあるでしょう。いったい上司としては、どの程度まで把握をしておけばよいのでしょうか?

診断名や分類の「知識の習得」ではなく、発達障害を捉える「概念の理解」が重要

結論を先にお伝えすると「職場に迎え入れるにあたり、上司が各種障害の内容について詳しくなっておく必要はあまりない」です。むしろ多岐にわたる専門領域について断片的な知識で理解しようとすると、かえって対応が危うくなる場合もあります。専門的な知識が必要になる場面では、無理に現場関係者だけで対処しようとせず、医師や心理士、精神保健福祉士などの体系的な知識を習得している専門職に早めにご相談いただくことをおすすめします。

発達障害の方を迎え入れる職場の上司・同僚の皆様に求められることは、「障害についての理解」ではなく「その人自身への理解」です。一人ひとりを理解するうえで助けになるのは、診断名などの「知識」ではなくて、「そもそも発達障害というものをどのように捉えるのか」という、いわば「概念の理解」が重要となるのです。

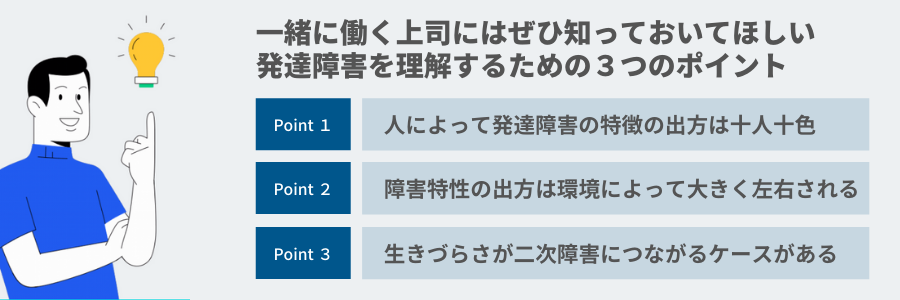

以下に発達障害のある方の個性を理解する上で重要となる概念を、3つご紹介します。

1.ひとくちに発達障害といっても、人によって発達障害の特徴の出方は「十人十色」である

発達障害とは、先天的な脳機能の発達のバラつきにより生じる「得意なことと苦手なことに大きな差(これを障害特性といいます)」がある状態の総称を指します。

参考:厚生労働省「発達障害のある方と共に働く上でのポイントと障害特性」

代表的な発達障害の分類にASD(自閉スペクトラム症)、ADHD(注意欠如多動症)、LD (学習障害*²)がありますが、複数の診断がつく場合もありますし、3つの特徴が折り重なっている場合も多くあります。そのためひとくちに発達障害といっても能力のバラつきの出方は十人十色で、同じ診断名であっても人によって千差万別なのです。ですから「診断名」に人をあてはめて理解することよりも、その人自身と向き合って、一人ひとりの特徴を見極めることがとても重要なのです。

詳しくお知りになりたい方は以下のページも併せてご参照ください。

2.根本的な原因は先天性のものだが、困りごととして表出するかどうかは環境によって大きく左右される

発達障害は「先天的な障害」なものであるに関わらず、大人になってからはじめて発達障害の診断を受ける、いわゆる「大人の発達障害」と呼ばれるケースが増えています。これは学生のころまでには表面化していなかった能力の凸凹が、職場で働き始めることで困難が表出することによるものです。このように発達障害による「困りごと」の出方は環境によって大きく変化します。

発達障害の方によく見られる障害特性である「雑談するのが苦手」という障害特性を持ったAさんを例に挙げます。Aさんの勤めていた職場は多くの社員が黙々と作業を行う社風があり「無口な人」という程度であまり問題となりませんでした。しかしAさんが転職した新しい職場では雑談コミュニケーションを重視する職場で、雑談が苦手なAさんは会話に混じることができず困難を感じてしまう事となったのです。

このように、環境の変化によって障害特性が「個性」となることもあれば、「生きづらさ」になってしまうことも、場合によってはむしろ「強み」として発揮される場面もあるでしょう。このように環境によって障害特性の出方が大きく変わることがあることが、発達障害を捉えるうえで重要な概念となります。

詳しくお知りになりたい方は以下のページも併せてご参照ください。

3.発達障害による生きづらさが要因となり、後天的な精神障害などが二次的に発症してしまうケースがある

「大人の発達障害」にあたるケースでは、うつ病などの精神障害を併発している場合が多くあります。これは就職活動の不調や職場不適応の結果、心身に不調をきたしメンタルクリニックに受診することをきっかけに、発達障害が判明する方が多くいるためだと考えられます。

周りの全員が苦もなくできている作業なのに、自分一人だけが障害特性により「どれだけ一生懸命頑張っても全然うまくできない」という苦い経験をしている方も少なくありません。そのような状況の中で、自分に自信を持つのが難しくなっていたり、不安が強くなったり、うつ病などになってしまうことを「二次障害」といいます。

上記2で例に挙げたのAさんの事例でいうと、ご本人に「雑談スキルを身に着けるべきだ!」と努力や変化を強要しても、先天的な脳機能によるものが起因ですから、成果は出づらく、ご本人を苦しめてしまいます。先天的な要因により努力が成果に結びつきづらい状況に寄り添って、理解を示すことが大事です。ご本人の特徴を「個性」として周囲が受容し、ご本人を取り巻く環境側を柔軟に調整することでお互いが苦労することなく問題を解決することができる場合が多くある、ということをぜひ理解しておいてください。

詳しくお知りになりたい方は以下のページも併せてご参照ください。

「わからない」と正直に伝えたほうが、かえって相手を安心させる場合もある

障害のことを理解しようとする姿勢はとても大事なことです。知識があるに越したことはありませんが、決して焦る必要はありません。事前に用意周到に調べておくよりは、迎え入れるご本人を理解するうえで必要な知識をその都度調べるという学習方法が効率的で効果的なのでおすすめです。

発達障害当事者の方は、自分自身に関することなので、発達障害についてとても詳しい方も少なくありません。中途半端な知識で話すと、かえって理解不足が目立ってしまったり、「決めつけられた」と反感を買ってしまう場合もあります。むしろ「わたしたちは発達障害について勉強中です、色々教えてください」という謙虚な立場で、当事者から学ぼうとする姿勢を示したほうが、これから共に働く方の安心感につながるのではないでしょうか。

*1発達障害は現在、DSM-5では神経発達症、ICD-11では神経発達症群と言われます

*2学習障害は現在、DSM-5では限局性学習症/Specific Learning Disability、ICD-11では発達性学習症/Developmental Learning Disorderと言われます

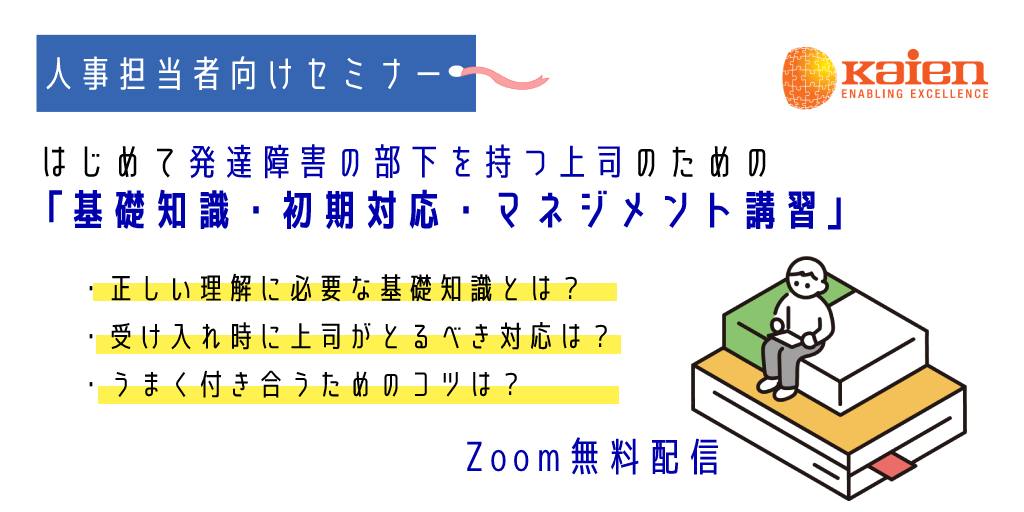

おすすめ無料セミナー

人事担当者向け 無料セミナー(約1時間)

| 日時 | 場所 | イベント | 申込 |

|---|---|---|---|

| 2024/4/19(金) 13:30 | オンライン | 障害者雇用における面接のキホンをレクチャー「精神・発達障害者の採用面接 初心者講習」 | リンク |

| 2024/4/23(火) 13:30 | オンライン | 経産省推進事業「ニューロダイバーシティ人材活用」 導入支援プラン 人事ご担当者様向け説明会 | リンク |

| 2024/5/21(火) 14:00 | オンライン | 新任の障害者雇用ご担当者向けセミナー<業務切り出し・採用・定着の基礎知識から、最新の民間サービスのトレンドまで> | リンク |

| 2024/5/27(月) 14:00 | オンライン | 「合理的配慮」議論を始めていますか? | リンク |

| 2024/6/12(水) 13:30 | 東京・秋葉原 | 【就労移行支援の見学あり】新任の障害者雇用ご担当者向けセミナー <業務切り出し・採用・定着の基礎知識から、最新の民間サービスのトレンドまで> | リンク |

| オンデマンド配信 | ー | ゼロからはじめる障害者雇用「小売業編」 ~業種別の障害者雇用事例シリーズ 第1回~ | リンク |

| オンデマンド配信 | ー | はじめて発達障害の部下を持つ上司のための「基礎知識・初期対応・マネジメント講習」 | リンク |

| オンデマンド配信 | ー | 助成金を活用した障害者雇用の採用と定着のための取組み事例 | リンク |