障害者の法定雇用率が段階的に引き上がる中、障害者雇用を取り巻く環境や捉え方も日々変化しています。本記事では、様々な新しいトピックの中でもとりわけ企業担当者の注目が集まっている「ニューロダイバーシティ」についての解説と、企業の実践事例について紹介します。

このページの目次

そもそもニューロダイバーシティとは

ニューロダイバーシティ(Neurodiversity)は、Neuro(脳・神経)とDiversity(多様性)を合わせた造語です。日本語では「多様な脳」や「脳の多様性」と訳されます。脳や神経、それに由来する個人レベルでの様々な特性の違いを多様性と捉えて相互に尊重し、それらの違いを社会の中で活かしていこうという考え方です。

言い換えれば、これまではどちらかというとネガティブな印象で捉えられることが多かったASDやADHDなどの発達障害を、多様性の文脈で「障害」ではなく「違い」「個性」として理解しなおしていくということ、とも言えます。

ニューロダイバーシティの概念はグローバル企業のダイバーシティ&インクルージョンの取り組みの中の論点の一つとして認識されつつあり、海外においてはSAPやヒューレット・パッカード社、マイクロソフトなど他のIT企業や金融業、製造業にまで、その活動が広がっています。

■ 出典:経済産業省.「ニューロダイバーシティの推進について」

https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/diversity/neurodiversity/neurodiversity.html

なぜこんなに注目されているの?企業人事の視点で捉えるニューロダイバーシティの3つのポイント

現在の日本において、企業人事担当にとって今後ニューロダイバーシティの概念がより重要になるであろうと考えられる理由は3つあります。

1.ダイバーシティの観点

まず一つは前段でも触れている、ダイバーシティの観点です。

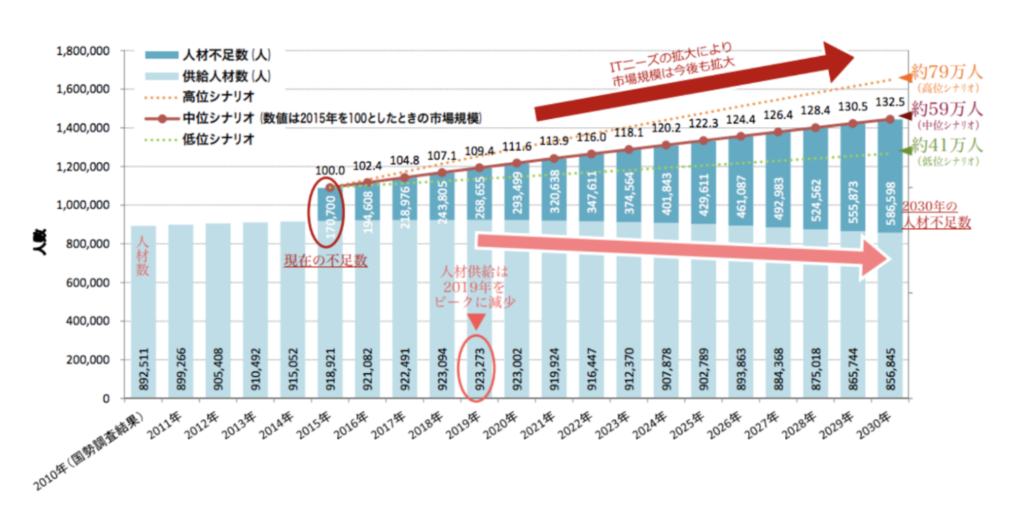

大きなきっかけとしては経済産業省の政策があります。国内のIT領域の人材不足を背景に、経済産業省は働き方改革や女性活躍推進と同様の産業人材の政策の一つとして2021年からニューロダイバーシティ推進事業を開始しました。ある調査によると、2030年までに国内のIT人材は60万人程度不足するであろうとの試算もあり、IT領域において高度なスキルを持つ人が少なくないニューロダイバーシティ人材が活躍できる環境を整えることは、企業の成長力を維持することにおいて大きなファクターとなることが実証調査のレポートで報告されています。

先に挙げたグローバル企業の海外での取り組み報告も重なり、国内企業においてもジェンダーや性自認、国籍などの多様性に次ぐ、新しいダイバーシティ領域のひとつとして、ニューロダイバーシティが大手企業を中心に認知され、取り組みが広がっています。

■ 参考:武田薬品工業「日本橋ニューロダイバーシティプロジェクト」プロジェクトを開始

https://www.takeda.com/ja-jp/announcements/2022/Neurodiversity/

2.障害者雇用推進の観点

2つ目には障害者雇用の観点が挙げられます。

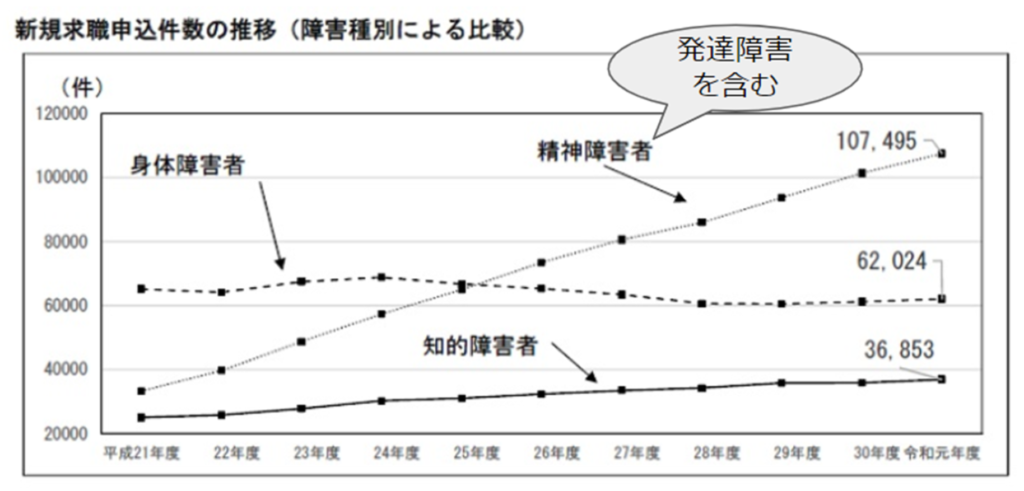

障害者雇用での就労を希望する求職者の内訳を見ると、身体障害の求職者は徐々に減少傾向にある一方で、精神・発達障害の求職者は年々増加し、障害者雇用の求職者全体の半数以上を占めています。

障害者の法定雇用率は段階的に引き上げられており、労働政策審議会の障害者雇用分科会においても、令和5年度の雇用率の更なる引き上げが示唆されています。法定雇用義務の遵守を維持していくうえで、精神・発達障害者の雇用はもはやどのような企業であっても避けることはできないことは明らかです。

■ 参考:アンケート回答した企業のうち半数近くが身体障害のある従業員の退職が相次ぐと回答(毎日新聞)

https://mainichi.jp/articles/20220901/k00/00m/040/194000c

企業の中で精神・発達障害者人材の活用を進めるうえで、ニューロダイバーシティの概念を取り入れ組織全体に浸透させていくことは、障害者雇用を進めるうえでも有効なアプローチとなりえるでしょう。

3.従業員メンタルヘルス向上の観点

最後は、うつ病休職などの従業員メンタルヘルス管理との関連性です。

ニューロダイバーシティへの積極的な取り組みは、うつ病などのメンタルヘルス不調者を減らすことにもポジティブな効果が期待されています。

うつ病などの精神疾患の多くは、環境とのミスマッチにより後天的に発症するものです。脳の多様性(例えば感覚の違いや物事の考え方の違い)に対して相互に理解しあい、柔軟に環境を調整する文化が浸透することで、発達障害の診断の有無にかかわらず、多くの従業員が働きやすくなり、心身の健康維持に繋がることが期待できます。

前述の経済産業省のニューロダイバーシティ実証調査では、ニューロダイバーシティに先進的に取り組んでいる企業では、まだ取り組みを行っていない企業に比べて、当事者のみならず周囲の従業員全体の心理的安全性が高い傾向があるという調査結果が示されました。

これまでの障害者雇用とニューロダイバーシティは何が異なるのか

前述した通り、近年は日本でもダイバーシティ活動におけるテーマの一つとしてニューロダイバーシティに取り組む企業が増え、一種のブームのような広がりが見られています。しかしニューロダイバーシティの取り組みが日本の雇用現場にも米国と同様に展開されるに至ったかというと、必ずしもそうとはいいきれません。なぜなら日本には「障害者雇用」という健常者と障害者の雇用を分離して取り扱う制度がニューロダイバーシティが認知される以前から取り組まれており、発達障害者の雇用もその枠組みのなかで捉えていくことが一般的な認識として根強く社会に定着しているためです。

これまでの障害者雇用と比較して、ニューロダイバーシティが異なる点は2点あります。

一つは、対象を発達障害の診断を受けたものと,そうではないものを隔てる区別を取り払い「すべての人間が脳の多様性を有している」ものとして広く議論している点です。

もうひとつは道徳的な観点で雇用機会を設けようとする社会貢献活動とは異なり,取り組みを行う企業の多くがニューロダイバーシティ人材の雇用が生産性,品質,革新性の向上など,企業に多種多様なメリットがあると考えている点です。

日本では障害者雇用促進法(1976年)により、企業や地方公共団体などに対して、一定の割合で障害者を雇用することが義務づけられています。このような制度を「割当雇用制度」といい日本以外ではドイツやフランスで採用されています。一方でニューロダイバーシティの先進的な取り組みが行われている米国やイギリスでは、障害者雇用推進は差別禁止法によるアプローチが取られており、個別の法人に対して雇用率など数値的な義務・目標は定められていなません。

日本では企業などが常勤職員数に応じて雇用しなくてはならない障害者の割合(法定雇用率)は、障害者雇用促進法が施行されてからこれまでの約50年間で段階的に引き上げられており雇用される障害者の総数は約61万人にまで拡大しています。2018年には法改正により発達障害を含む精神障害者が障害者雇用義務の対象として新たに追加されており、「割当雇用制度」が日本国内の発達障害者の雇用機会を拡大する原動力となっていることは疑いのないことでしょう。

しかし「障害者雇用」における発達障害者の雇用が拡大する一方で、「一般雇用」に目を向けてみると発達障害者の受入れが進んでいるとはいいがたいです。一般的にはあまり知られていないことですが、障害者雇用促進法では2016年の法改正により、障害者雇用に限らず一般雇用であっても均等な機会の確保や障害のある人の能力発揮に支障となっている事情の改善のために必要な合理的配慮をすることが義務付けられています。ニューロダイバーシティの本来の意図に照らし合わせれば、障害者雇用/一般雇用の区別に限ることなく広くニューロダイバーシティ人材の積極的な活用が広がるべきだと考えられます。

ニューロダイバーシティ人材の活用事例

ニューロダイバーシティの概念を組織に浸透させるための近道は、「障害のある人と、そうではない人」という分断をせず、あらゆる業務において多様な人材を活用する雇用機会を設けることです。

脳・神経の特性を「違い」「個性」として受け止め、苦手な部分には柔軟な環境調整や適切なサポートを行い、強みの部分に着目し貴重な戦力として活躍している先行事例をご紹介します。

1.デザイン領域での活躍事例

発達障害のある方、とりわけADHD傾向のある方に多く含まれる印象がありますが、視覚情報の認識能力に強みを持っている方々がいます。色彩感覚や発想の豊かさを活かし印刷物のデザインや、ウェブデザインで活躍しています。

「グレーゾーン診断を受け止めて。デザイナー職で極めるプロの道「DTPデザイナー」専門スキル人材の活躍事例 サザビーリーグHR」

2.IT開発領域での活躍事例

ASDとIT開発の親和性については多くの事例が報告されています。テスト・デバッグなどのいわゆる下流工程に留まらず、詳細設計や要件定義などSEの上流工程として活躍する事例も増えてきています。[

3.専門学術領域・研究開発領域での活躍事例

発達障害の診断を受けている人の中には、博士課程まで学術領域を修めたり、専門領域の難関国家資格を取得している方も珍しくありません。そのようなスキルや知識を活かし、障害者雇用の”聖域”となりがちな研究部門でも、戦力として活躍する事例が報告されています。

「入社1年目にして三井化学グループ内表彰で銀賞獲得!専門知識とExcel技術を併せ持つ宮本さんの活躍「農業化学品の開発基盤整備」専門スキル人材の活躍事例 三井化学アグロ」

ニューロダイバーシティにご関心のある企業様向け無料セミナー

Kaienは民間企業の立場から、経済産業省のニューロダイバーシティ推進事業に参画しています。これから新たにニューロダイバーシティ人材の活用をしたいと考えている企業への人材マッチングやコンサルティングサービスの提供を通じて、ニューロダイバーシティの普及に努めています。

より戦力となる障害者雇用の実践や、新たなダイバーシティ施策としてニューロダイバーシティ活用にご関心がある企業様はぜひ、以下の説明会にご参加ください。

経産省推進事業「ニューロダイバーシティ人材活用」 導入支援プラン説明会

人事担当者向け 無料セミナー(約1時間)

| 日時 | 場所 | イベント | 申込 |

|---|---|---|---|

| 2024/5/20(月) 15:30 | オンライン | 障害者雇用における面接のキホンをレクチャー「精神・発達障害者の採用面接 初心者講習」 | リンク |

| 2024/5/21(火) 14:00 | オンライン | 新任の障害者雇用ご担当者向けセミナー<業務切り出し・採用・定着の基礎知識から、最新の民間サービスのトレンドまで> | リンク |

| 2024/5/27(月) 14:00 | オンライン | 「合理的配慮」議論を始めていますか? | リンク |

| 2024/5/27(月) 15:30 | オンライン | 経産省推進事業「ニューロダイバーシティ人材活用」 導入支援プラン 人事ご担当者様向け説明会 | リンク |

| 2024/6/12(水) 13:30 | 東京・秋葉原 | 【就労移行支援の見学あり】新任の障害者雇用ご担当者向けセミナー <業務切り出し・採用・定着の基礎知識から、最新の民間サービスのトレンドまで> | リンク |

| オンデマンド配信 | ー | サテライトオフィス大阪弁天町 法人向けサービス説明会 | リンク |

| オンデマンド配信 | ー | ゼロからはじめる障害者雇用「小売業編」 ~業種別の障害者雇用事例シリーズ 第1回~ | リンク |

| オンデマンド配信 | ー | はじめて発達障害の部下を持つ上司のための「基礎知識・初期対応・マネジメント講習」 | リンク |

| オンデマンド配信 | ー | 助成金を活用した障害者雇用の採用と定着のための取組み事例 | リンク |