「ハマって何が悪いの?」そう問いかけると、多くの人は「問題があるからに決まっている」と答えるでしょう。しかし、本当にそうなのでしょうか?

依存症は「ハマるから問題がある」のではなく、むしろ「問題があるから、ハマらざるを得ない」状況になってしまうものなのです。

2025年2月17日(月)にKaienが開催した特別セミナーでは、常岡俊昭先生をお招きし、依存症に対する本質と「依存症は生き抜く方法」というテーマでお話しいただきました。

本記事では、依存症の本質とは何か、真の自立、回復への希望について研究や現場の知見を交えて解説します。

※本記事は、2025年2月17日(月)に行われたKaien特別セミナーを分かりやすく編集した記事です。より詳細な内容は、ぜひ以下のウェビナー動画をご覧ください。

依存症の回復法「自助会・病院の探し方」生成AIも活用できる!? 講師:常岡俊昭医師 (昭和大学医学部精神医学講座 准教授)

講師:常岡俊昭先生(昭和大学医学部精神医学講座 准教授)

聞き手:鈴木慶太(株式会社Kaien 代表取締役)

目次

依存症の本質は「嫌なことを避けたい気持ち」

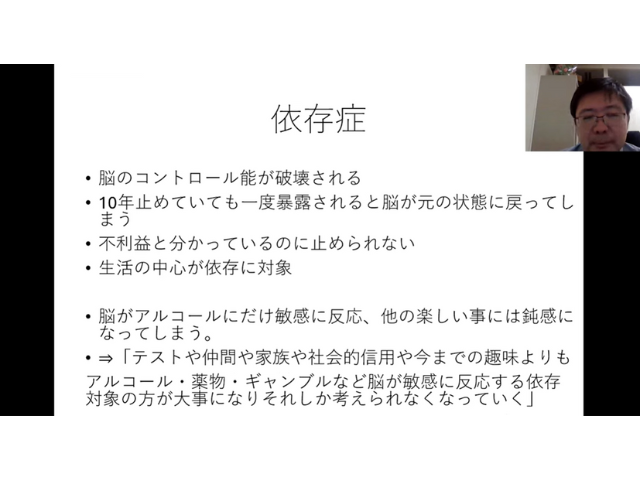

一般的に、依存症とは以下の3つの「状態」になることだと言われています。

①脳のコントロール能力の破壊

一度手を出したら止まらない「ブレーキの壊れた車」のような状態です。

②不利益と分かっていてもやめられない

借金や体調不良など、それが自分にとって不利益だと頭では分かっていても、行動を止めることができません。

③報酬系が回らなくなる

依存対象以外では、快楽を感じる脳の回路(報酬系)がうまく機能しなくなります。

しかし、その奥にある本当のトリガーは「嫌なことから逃れたい気持ち」です。これは「好き」という気持ちとは根本的に異なります。

「好きなこと」:どんなに好きでもいつか飽きがくる

「嫌なことを避けたい気持ち」:飽きがくることはない

| 特徴 | 好きなこと | 依存(嫌なことを避けたい気持ち) |

| 感情の根源 | ポジティブな喜び、楽しさ | ネガティブな感情からの逃避 |

| 行動 | いつか飽きがくる | 飽きることがなく、行動がエスカレートする |

| 生活への影響 | 生活を豊かにする | 生活の中心になり、不利益を被る |

たとえば、仕事で人間関係に悩み、孤立感を感じている人がいるとします。その辛い気持ちから逃れるために、夜通しオンラインゲームに没頭するとどうなるでしょう。ゲーム中は、現実の悩みを一時的に忘れられる「魔法の薬」のような存在になります。

最初は、ただの気分転換だったかもしれません。しかし、効果が薄れるにつれてプレイ時間は増え、やがてゲームなしでは生きられない状態に。「依存」とは、その「魔法の薬」が唯一の対処法になってしまった状態なのです。

依存症は「生きるための浮き輪」

依存症は、当事者にとって「生きるための浮き輪」であり、「人生の松葉杖」です。辛い現実という中で、その浮き輪に必死にしがみついて、なんとか今日まで生き抜いてきたのです。この視点を持つことは、依存症への理解を大きく変えます。

もしあなたが溺れている人を見つけたら、「その浮き輪は危ないから離せ!」と叫ぶでしょうか?それでは、相手はさらに絶望してしまいます。

医療者や支援者がまず取るべき姿勢は、次のような共感的なアプローチです。

「とりあえずその浮き輪を使って生き延びてくれ、後で一緒に考えよう」

依存対象を無理やり奪うのではなく、まず、その人がこれまで生き抜いてきた努力を肯定すること。それが、回復に向けた最初のステップです。

回復への希望:依存先を分散させる「真の自立」

依存症からの回復は可能です。しかし、依存対象を強引に奪えば、当事者は元の辛さに直面し、さらに危険な状態に陥る可能性があります。それを手放す際には、代わりに別の「松葉杖」を渡すことが不可欠です。

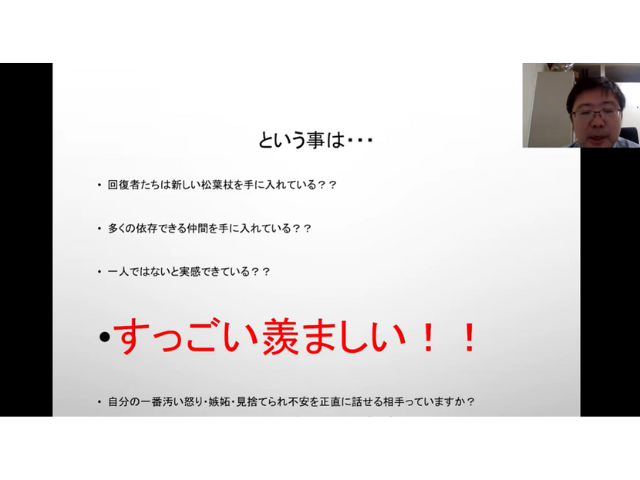

その新しい松葉杖として最も効果があるとされるのが、「多くの人に依存すること」です。世間では「自立」を「一人で全てをこなすこと(孤立)」だと誤解しがちです。しかし、真の自立とは、困ったときに適切に多くの人に頼り、リスクを分散しながら生きていくことなのです。

例えば、仕事の悩みを職場の先輩に相談する、精神的に辛いときは家族に話を聞いてもらう、趣味を通じて気の合う友人とつながるといった行動です。

依存症から回復した人々は、この「多くの依存できる仲間」という新しい「松葉杖」を手に入れています。自分の最も醜い感情や失敗談さえも正直に話せる相手が多数いる状態は、非常に価値があります。もし依存症になったことがきっかけで、そのような深い人間関係を築けるのであれば、依存症になったことが不幸だとは言い切れなくなるでしょう。

治療と支援の具体的な方法

依存症の治療において、最も重要視されるのは「自助会・当事者会」との連携です。自助会・当事者会は、同じ悩みを抱える人々が集まり、互いの経験を分かち合う場所です。そこでは「言いっぱなし、聞きっぱなし」というルールのもと、何を話しても非難されず、安心して自分をさらけ出すことができます。これにより、当事者は孤立感から解放され、自身の体験を素直に語れるようになります。

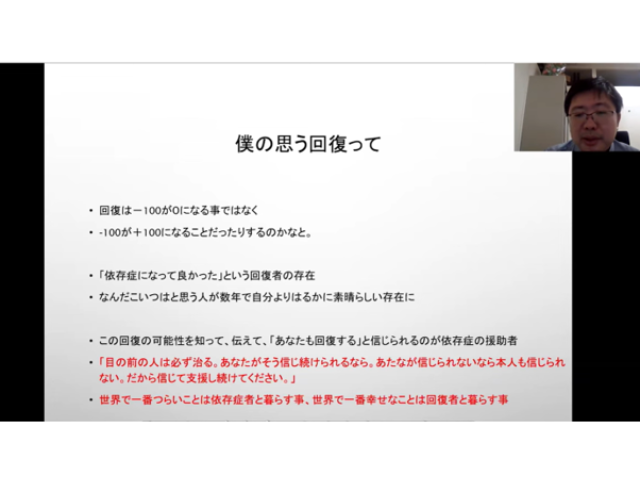

回復のゴールは「プラス100」を目指すこと

依存症に対する理想的な治療は、以下の2つのステップを組み合わせることです。

✅病院で専門的なプログラムを受けながら、自助会・当事者会に誘ってもらう

✅いつでも病院に戻れる安心感を築いておく

回復とは「マイナス100が0になること」ではありません。「マイナス100がプラス100になること」です。回復した人々は、病気を経験したからこそ、日常を大切に生きるようになったり、かけがえのない仲間と出会ったりしています。

周囲の関わり方と予防

Q. 依存症の兆候に気づいたらどうすればいい?

✅ まずは、軽度なうちに「あれ?」と気づき、早期に相談できる相手を周囲に置いておくことが重要です。

Q. 家族やパートナーが当事者と関わるには?

✅ まず、「何が自分を困らせているのか」を明確にすることが大切です。 例えば、本人のゲーム依存が悩みなのではなく、それに伴う「借金」や「勉強しないこと」が真の悩みであるケースがほとんどです。

✅ 問題を切り分け、本人の問題は本人に返すことで、当事者自身が困りごとを認識するきっかけになります。

依存症は「ギフト」になり得る

常岡医師は、依存症は人生の終わりではなく、自分を深く見つめ直し、回復者として「かっこよく」生きるための「切符」だと力強く語っています。発達障害も同様に、自身の特性を理解し、その中で輝ける場所を見つけられれば「ギフト」となります。

依存症になった経験が「なかったこと」になるのではなく、「特別な、価値ある経験をした」と思えるようになることこそが、理想的なゴールです。そして、当事者やその支援者には、その「ギフト」を手に入れるチャンスが与えられているのです。

皆さんもこの記事を読んで依存症について改めて考えて、自分のため・周囲のために出来ることを少しずつ始めてみませんか?