お腹の具合がすぐれない方、不調が体調に出やすい方、日々の不調がやる気や心の不安定さにつながってしまっている方は多いのではないでしょうか?

実は腸内細菌がその原因かもしれません。

2024年6月4日にKaienが開催した特別セミナーでは、昭和大学附属烏山病院(現 昭和医科大学烏山病院) 病院長の真田建史先生をお招きし、精神疾患と腸内環境の密接な関係についてお話しいただきました。

本記事では、腸内細菌が心や身体の具合にどう影響するか、また腸内細菌とうつ・不安障害・発達障害といった精神科領域の病状症状との関係性について、研究や現場の知見を交えて解説します。

※本記事は、2024年6月4日に行われたKaien特別セミナーを分かりやすく編集した記事です。より詳細な内容は、ぜひ以下のウェビナー動画をご覧ください。

医師に聞く【心と身体と腸内細菌】うつ・不安・発達障害を軸に 症状緩和のために今から出来る事 キーワードは「腸内細菌の多様性」 (講師:真田建史先生 昭和大学医学部教授 昭和大学附属烏山病院 病院長)

講師:真田建史先生(昭和大学医学部精神医学講座 教授 / 昭和大学附属烏山病院 病院長)

聞き手:鈴木慶太(Kaien代表取締役)

※現在は昭和医科大学烏山病院という名称に変更となっております。

腸内細菌は生活習慣に影響を受ける

腸内細菌の研究と言われてもピンとこない…そんな方も多いのではないでしょうか。しかし、腸内細菌の研究結果は我々の身近な製品にも深く関わっています。

・「ラクトバチルス カゼイ」(シロタ株)(Yakult1000):ストレス緩和、睡眠の質向上

・「ラクトバチルス ガセリ菌」:ストレス緩和、睡眠の質向上、内臓脂肪を減らすのを助ける

これらの製品は機能性表示食品として、根拠のある研究の実験結果に基づき記載されています。ここで出てくる「ラクトバチルス」は、乳酸菌のことを指しています。

この乳酸菌を含めて人の腸管内には40兆個もの腸内細菌が生息しています。またその種類は1000種類以上とも言われており、個々人によって構成が全く異なります。また、同じ病気の人でも年齢や性別によって差があります。健康な人でも、そのバランスは千差万別です。

腸内細菌の構成は食事や運動を含めた生活習慣全てに影響を受けています。とりわけ腸内環境に最も大きな影響を与えているのは、薬剤です。特に消化器系や糖尿病の薬、そして抗生物質が強い影響を及ぼしています。また精神科の薬も腸内細菌に影響を与える可能性が指摘されています。

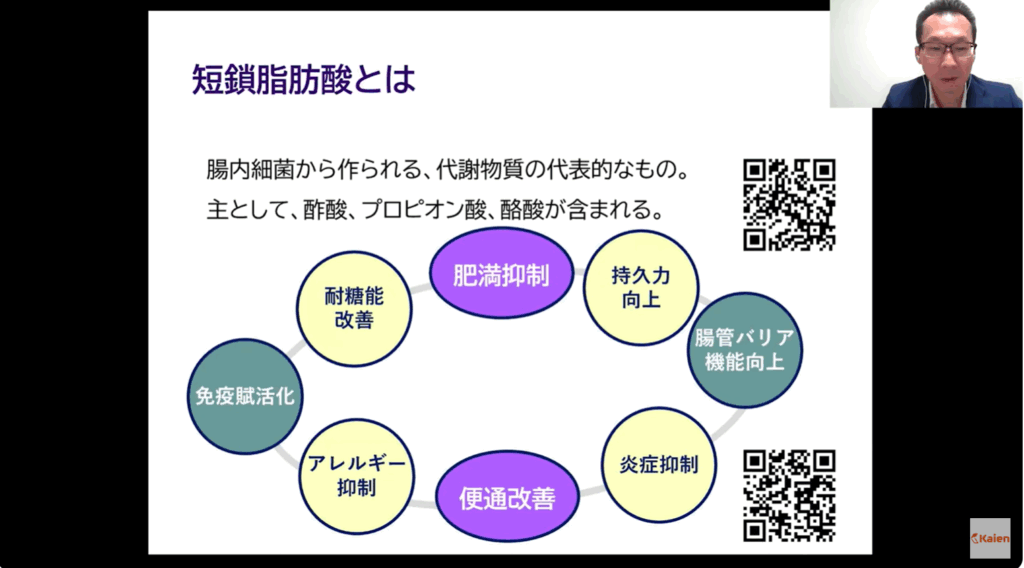

腸内細菌の中でも特に重要なのが、短鎖脂肪酸というものです。この短鎖脂肪酸には

①肥満抑制

②便通改善

③免疫活性化

④腸管のバリア機能の工場

などといった効果があります。そのため腸内細菌に短鎖脂肪酸をたくさん作ってもらうことが、心身の健康にとって非常に重要だと考えられているのです。

腸内細菌が治療に影響する

腸内細菌の研究は、がん治療の分野で特に注目されています。実は「オプジーボ」に代表される抗がん剤の効果が、患者の腸内細菌の多様性(種類が多いこと)に左右されることが明らかになっているのです。腸内細菌の種類が豊富な人ほど、抗がん剤が効きやすい可能性があるのです。

また精神科領域では、うつ病と発達障害を中心に、腸内細菌との関連研究が進められています。

①うつ病と乳酸菌(ラクトバチルス)の関係

この研究ではうつ病モデルのマウスで、乳酸菌の特定の種類が減少していることが発見されました。さらに、人間のうつ病患者においても、病状が重いほどこの乳酸菌の量が少ないという関連性が分かりました。

また、この研究の最大の成果は、ストレスによって腸内の炎症性リンパ球が脳の髄膜に移行する、という具体的なメカニズムが解明されたことです。これは、腸と脳が物理的にも密接につながっていることを証明しています。

②発達障害と腸内細菌の多様性

また別の研究では、日本で初めて発達障害の子どもたちの腸内細菌の調査が行われました。その結果、自閉スペクトラム症(ASD)の子どもたちで、腸内細菌の多様性が最も低いことが判明しました。この多様性の低さは、食事の偏りよりも、疾患そのものの特性に関連している可能性が示唆されました。

大事なのは多様性とバランス

腸内環境を整えるために最も重要なのは、特定の食品に偏ることなく、バランスの取れた食生活を送ることです。地中海式ダイエットや和食のように、多様な食品を摂取することが腸内環境の多様性を保つ上で欠かせません。また、便秘気味の人は水分を多めに摂ったり、朝に水を飲んで腸を動かしたりするのも有効です。

特定の良い菌だけを増やそうとするのではなく、悪玉菌も含めた全体的な多様性とバランスが大切なのです。

私たちが心身の健康を考えるとき、その鍵は意外にも「お腹の中」にあるのかもしれません。あなたの腸内細菌の環境を生活習慣から見直して変化させてみませんか?