あなたは高次脳機能障害を知っていますか?高次脳機能障害は脳梗塞や交通事故など、脳へのダメージによって引き起こされる障害のことです。人によって症状は大きく異なりますが、集中力が続かない、段取りが苦手、言葉が出づらいといった症状が一般的に見られます。

症状だけ見ていると発達障害と似ている…そう思われた方も少なくないのではないでしょうか。高次脳機能障害と発達障害の関係は一体どのようなものなのでしょう?

2024年12月16日にKaienが開催した特別セミナーでは、はしもとクリニック経堂(当時)の橋本圭司先生をお招きし、高次脳機能障害を認知機能の視点からどう捉えるかという切り口でお話しいただきました。

本記事では、高次脳機能障害と発達障害の関係性や効果的な支援方法について、研究や現場の知見を交えて解説します。

※本記事は、2024年12月16日に行われたKaien特別セミナーを分かりやすく編集した記事です。より詳細な内容は、ぜひ以下のウェビナー動画をご覧ください。

高次脳機能障害は【後天性の発達障害】?脳機能を高めるトレーニングも紹介!医師に聞く「高次脳機能障害」~知的/発達障害・認知機能との関連を考える~(講師: はしもとクリニック経堂 橋本圭司先生)

講師:橋本圭司先生(はしもとクリニック経堂(当時))

聞き手:鈴木慶太(株式会社Kaien 代表取締役)

※はしもとクリニック経堂は2025年7月31日を以て閉院となっております。

高次脳機能障害は【後天性の発達障害】?

高次脳機能障害は、交通事故や脳梗塞などによって引き起こされる脳の障害であり、これらの症状は、発達障害、知的障害、あるいは認知症の症状と重複することもあります。

近年の見解では、発達障害は「生まれつきの高次脳機能障害」と捉えても大きな間違いではないとされています。(ただし、発達性協調運動症 DCDという運動機能障害が加わる点が異なります)

高次脳機能障害と発達障害の最も大きな違いは、その発症時期と原因です。

| 特徴 | 発達障害 | 高次脳機能障害 |

| 発症時期 | 生まれつき(先天性) | ある日突然(後天性) |

| 遺伝 | 親に似た傾向を持つことが多い | 親に似るわけではない |

| 回復過程 | 適応行動が増える(学習や成長による) | 脳の可塑性があり、改善が見込まれる |

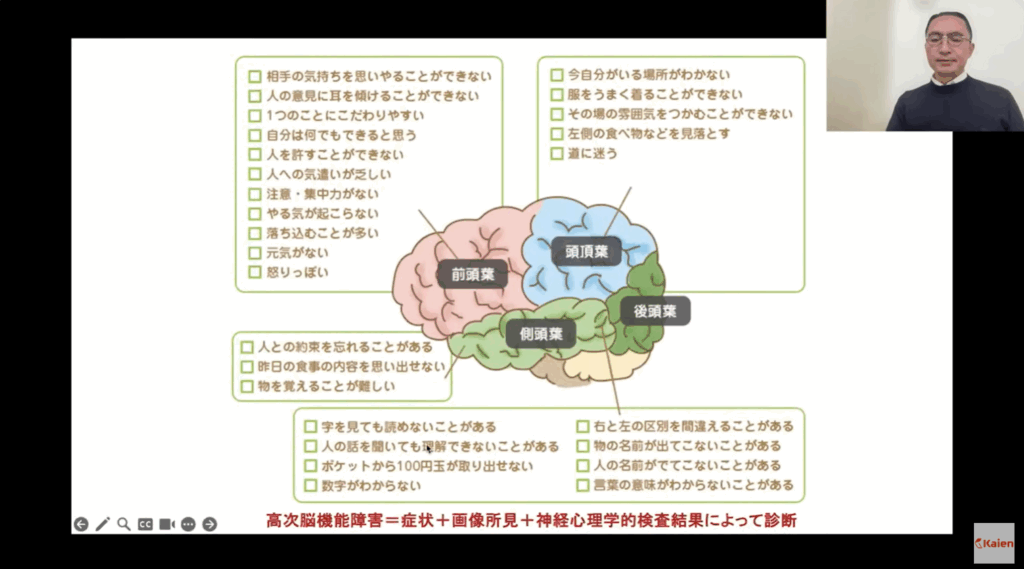

また、高次脳機能障害と診断されるためには、以下の3点が揃っている必要があります。

① 症状があること(例:怒りっぽい、集中力がない)

②その症状に対応する脳の部位に画像所見(傷)があること

③症状を裏付ける神経心理学的検査の結果があること(例:WISC、WAISなどの知能検査、WMなどの記憶の検査)

高次脳機能障害の症状は?

高次脳機能障害の症状は、損傷部位によって異なります。

・前頭葉(前の方)の損傷:集中力がない、やる気がない、怒りっぽい、相手の気持ちを思いやれないなど

・側頭葉の損傷:人との約束を忘れることがある、ものを覚えることが難しいなど

・頭頂葉(てっぺん)の損傷:道に迷う、その場の雰囲気を掴むことができないなど

・後頭葉の損傷:右と左の区別を間違える、言葉の意味が分からないことがあるなど

他に挙げられる高次脳機能障害の症状、困りごとしては

①神経疲労:精神的体力を簡単に使い果たしてしまう状態になります。簡単に言うと疲れやすいということになります。

②感覚過敏:音や光、気候の変化に敏感になります。

③感情失禁:感情のコントロールが効きにくくなります。笑ってはいけない場面で笑ってしまうということが起こります。

などが挙げられます。

数ある症状の中でも最も大きな特徴は自己モニタリングの障害です。周囲の人々は症状を感じるにもかかわらず、本人は自分の障害に気づいておらず現実を正しく認識できていないことが多いです。一方、他人に対してはよく観察しており(他者モニタリング)、他人の失敗や問題点には気づくのに、自分のことは棚に上げてしまう傾向も見られます。

どうやって回復していくの?

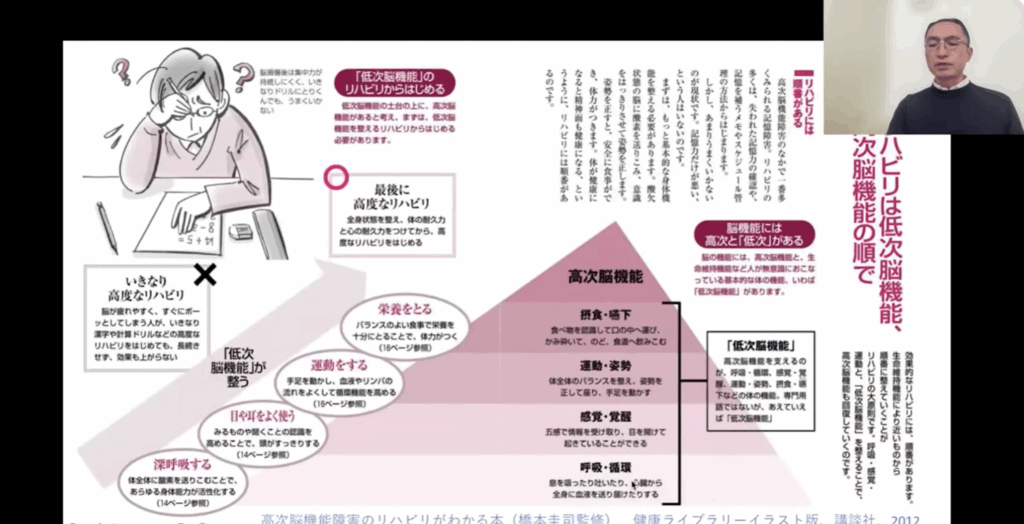

高次脳機能のリハビリテーションにおいては、「低次脳機能」(医学的にはこの言葉は存在しません)から順番に取り組んでいくことが基本となります。低次の機能が整えば、高次脳機能は自ずと高まると考えられています。

リハビリの順番は以下の通りです。

① 呼吸・循環:まず脳にうまく酸素が運ばれるようにします

⇓

② 感覚・覚醒:意識を保ち、起きていられるようにする

⇓

③ 運動・姿勢:座位(座っている状態)や立位が安定するようにする

⇓

④ 摂食・嚥下:安全に食事ができるようにする

⇓

⑤ 高次脳機能(集中力、記憶力など)

これらのリハビリは病気になってすぐに限ったものではなく、1,2年経っても「低次脳機能」がうまく機能していないと高次脳機能は上手く働きません。

〇具体的なリハビリとノウハウ

以下では、高次脳機能障害に対するリハビリ法を紹介します。

① 深呼吸:脳に酸素がうまく行き渡らないことが原因で疲れやすさや集中力の低下が起こるため、腹式呼吸を行うだけで、脳の前頭葉の血流が飛躍的に向上することが分かっています。

② ストレッチや軽い運動:神経疲労の原因として体全体の循環の悪さも指摘されているため、循環を良くすることが有効です。

〇症状別の対処方法Q&A

Q. 衝動的な行動(手や口が出る)を抑えるにはどうしたら良いですか?

✅ 以下の二つの方法が効果的です。

① 1秒待ち訓練:衝動的な行動(手や口が出る)に移る前に、心の中で1秒数えてから行動するようにします。これは普段、調子の良い時に訓練することが推奨されています。

② 場所からの退避:怒りそうになったら、その場から立ち去るようにします。(例:トイレに逃げる)

Q. やる気が起きない場合にはどうしたら良いですか?

✅ こちらも以下の二つの対応が有効です。

① 見通しを与える:いつ、どこで、誰が、何を、いつまでやるのかをカレンダーなどに書き出します。

② アラームやリストの活用:活動のきっかけ(プロンプト)を与えると動けるようになります。

Q. 注意・集中力を維持するためにはどうしたら良いですか?

✅ 相手の指示や言葉を「はい、わかりました」ではなく、オウム返しで言い返す習慣をつけることが有効です。言葉で覚える暗記記憶よりも、身体を使って覚える経験記憶の方が訓練効果があるため、メモに書き出すことも有効です。

気づきが回復につながる

高次脳機能障害の回復過程においてはうつ状態になるケースが多く見られます。これまで無自覚だった問題に直面し、社会的な壁にぶつかるために起こるのです。とはいえ、この気づきが生まれた状態はいわば「回復の証」とも言えます。この時期を乗り越えることで、うつ状態からも回復することができます。

高次脳機能障害の当事者は、自己モニタリングの障害があり周囲が問題に気づいていても、本人は意に介さない状況がしばしば発生します。 一方で、他者の言動や変化には敏感な「他者モニタリング」能力に優れています。

気付きが生まれるためにはこの特性を活かした、同じ障害を持つ人々のグループ活動やピアサポートが非常に有効とされています。当事者同士でアドバイスを交わす中で、「自分も同じかもしれない」という気づきが生まれ、回復への扉が開かれます。

本人の日々の過ごし方や気持ちの持ち方によって変化するため、決して諦めずに自分のできることをやっていくことが大切です。できることをできるだけやれば、必ずふさわしい場所が見つかります。

今日からできる一歩を、一緒に踏み出してみませんか?