近年、職場でメンタルヘルス不調を訴え、休職する人が増加しています。「うつ病は治る病気」と言われる一方で、なかなか復職できず、治療が長期化するケースも少なくありません。このギャップは、一体なぜ生まれるのでしょうか?

実はうつ病には、「治るタイプ」のものと「治りにくいタイプ」のものがあるのです。

2025年4月16日にKaienが開催した特別セミナーでは、北里大学名誉教授で医師の宮岡先生をお招きし、職場におけるうつ病とその復職支援について「過去、現在、未来」という視点からお話しいただきました。

本記事では、うつ病の概念、治りやすい・治りにくいタイプの違い、そして効果的な復職支援のあり方について、研究や現場の知見を交えて解説します。

※本記事は、2025年4月16日に行われたKaien特別セミナーを分かりやすく編集した記事です。より詳細な内容は、ぜひ以下のウェビナー動画をご覧ください。

医師に聞く「職場のうつと復職支援」 「職場のうつ」は過剰診断? 休職させすぎの側面も!? 治りやすい”うつ”と治りづらい”うつ”の違いも解説! リワーク(復職プログラム)の効果を上げるには?

講師:宮岡等先生(北里大学名誉教授)

聞き手:鈴木慶太(株式会社Kaien 代表取締役)

目次

「治るタイプ」と「治りにくいタイプ」のうつがある?

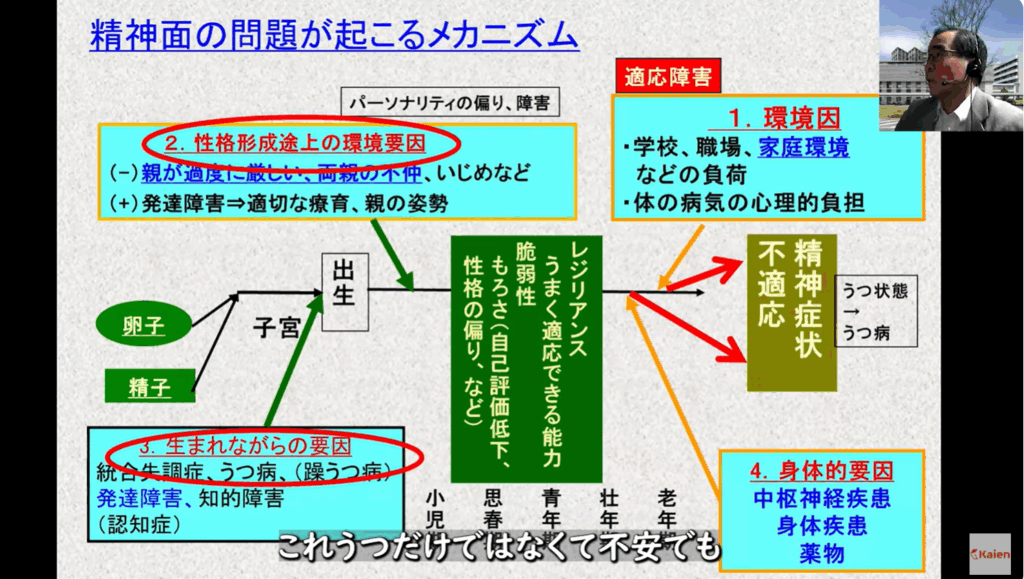

まず、うつを発症する要因としてはどのようなものが考えられるでしょうか?恐らく発症の要因としては、環境の影響がまず考えられると思います。しかし、その背後には以下の2つの要因が隠れています。

1. 成育環境の要因:親が過度に厳しい、両親の不仲、いじめなど

2. 生まれながらの要因:発達障害や知的障害など

この2つの背景に着目し、うつ病はかつて大きく2つのタイプに分類されていました。

| 特徴 | 「内因性うつ病」(いわゆる典型的なうつ病) | 「神経症性うつ病」 |

| 背景 | 生まれながらの要因 | 性格形成上の要因(親が厳しいなど)や環境からの不適応 |

| 活動 | 趣味や活動への興味を完全に失う | 憂鬱でも特定の環境下(旅行、好きなこと)では楽しめる |

| 治療 | 薬物療法が比較的効果があり、早く回復することがある | 薬だけでは治りにくく、環境調整や特性理解が必要となる |

内因性うつ病は、上記の特徴に加え、「数か月前までは元気だった」「体重の減少」「自責的な傾向」が顕著に見られます。典型的なうつ病は、早く治療を始めればそれだけ治りやすいので、早い段階で兆候に気づくことが大切です。

現在のうつ病の診断と治療の課題

「内因性」と「神経症性」の区別は、治りやすさや治療法を見極める上で重要でした。しかし、1980年にアメリカで出版された精神疾患の診断・統計マニュアル『DSM』によって、この分類は廃止されています。

DSMでは、うつ病を重症度(軽症、中等症、重症)だけで分類するようになり、内因性や神経症性といった分類は行われなくなりました。これにより、以前はうつ病と見なされていなかった「死別反応」や「環境への不適応」による落ち込みもうつ病の診断に含まれるようになりました。

この診断概念の変化に加え、以下の社会的な要因も相まって、本来薬物療法を必要としないケースでも安易に診断と処方が行われる事態が起きています。

・製薬企業が抗うつ薬の普及を後押しするマーケティング活動

・患者数を多く診るために、短時間で安易に診断を下すクリニックの増加

これは、うつ病が過剰に診断され、治療の長期化や不必要な服薬につながるという、現代の大きな課題の一つです。

なぜ「薬物療法だけでは不十分」なのか?

薬物療法は重要な治療法ですが、複数の要因が複雑に絡み合って生じている場合、薬物療法だけでは回復が難しく、治療が長期化する傾向があります。

特に、それは発達障害を伴ううつ病に見られる現象です。脳機能の偏りや特性による生きづらさ、環境とのミスマッチによるストレスなど、様々な影響が絡み合っているため、通常のうつ病に加えて、発達障害の特性からくる困難さが、病状の回復を妨げたり、再発を繰り返したりするためです。

現在では、どのようなうつ病タイプであっても、薬物療法に加え、精神療法、そして環境調整を組み合わせて治療するのが一般的です。それを実現するためには、医師との連携は不可欠であるため、密に相談し、原因を丁寧に探っていくことが重要になります。

復職支援(リワーク)の真の価値とカスタムメイドの必要性

「働いていてうつになった」時に復職支援(リワーク)を使うのは有効な手段ですが、無条件に効果があるわけではありません。

復職支援とは: メンタルヘルス不調(うつ病や適応障害など)で休職した人が、スムーズに職場へ復帰し、再発を予防することを目指して行われるリハビリテーションプログラムのことです。

このリハビリプログラムは、医療機関(精神科、心療内科)や専門の支援機関(リワークセンターなど)で行われています。

リワークの価値を最大化する「カスタムメイド支援」

復職支援の効果を最大化するためには、その「適応」を絞り込み、患者一人ひとりの状況に合わせた「カスタムメイドの支援」を行うことが重要です。

リワークでは、具体的な問題解決のために、主に以下の支援を提供しています。

- 特性理解と環境調整の訓練:リワークでは、自分のストレスパターンや特性を理解し、職場での対処法を練習します。(例:模擬職場での活動、認知行動療法)

- 職場への介入・調整:職場の不適応が原因の場合、リワーク機関が企業側への配慮事項の提案や復帰プログラムの調整を行う役割を担うことがあります。場合によっては、より適した環境へ転職を検討するサポートも含まれます。

職場への介入、より適した環境で働くための環境調整、認知行動療法をはじめとする精神療法など、どのアプローチが最適なのかは一人ひとりの状況によって異なります。自身の状態に合わせて、適切な復職支援機関を選ぶことが成功への鍵となります。

自分が「賢く」なることが最大のポイント

これからの時代には、自分自身で自分を守ることが大切になります。そのためには患者自身が「賢く」なることが重要です。

「賢く」なるためのポイントとしては以下の3つが挙げられます。

①賢いクリニック選び: 診察時間が極端に短いクリニックは避け、最低でも10分は患者の話をじっくり聞いてくれる信頼できる医師を選びましょう。

②積極的な質問: うつ病と診断されたら、「先生はどのくらいで治ると思いますか?」といったことを遠慮なく医師に聞いてみましょう。

③治療法の理解と活用: 復職支援を含む様々な治療法について、医師や支援者と十分に議論し、自分に合った方法を見つけましょう。

うつ病の回復への道のりは、決して単純なものではありません。環境要因だけでなく、一人ひとりの生まれ持った特性や成育環境が複雑に絡み合い、治りやすさに違いが生じます。

自身の状態を理解し、適切な支援を選択すること、そして何より情報にあふれた現代で「賢い」患者として自分自身を守ることが、重要となります。

うつは誰もがなり得る病気ですが、その対処法は人それぞれです。皆さんも身近な所から「賢く」なるための一歩を踏み出してみませんか?