この記事のPoint

- ADHDとASDの診断を受けたKさんは研究者を志す道から離れ、ITエンジニアになることを目指した

- インターンを通じて、自分の強みと課題を再確認。建設大手日揮の特例子会社に就職

- 現在は苦手への理解と配慮を得ながら、ウェブアプリ開発で高い技術力を発揮している

取材:Kaien 編集部

「日揮グループ内には人手不足や予算不足の都合で後回しになっている「重要度が高く、緊急度の低い」システム開発の案件が多くあります。そのような案件を私たちのチームが担当することで、タイトな納期に追われることなく、じっくりと設計 やコーディングに取り組むことができます。新しい技術やアルゴリズムの活用を試行して、品質の高いシステムを提供することで付加価値を高めていきたいですね。」

そう語るKさんが勤務する「日揮パラレルテクノロジーズ」は建設会社大手、日揮ホールディングスの特例子会社だ。発達障害*・精神障害のある11名のITエンジニアが、それぞれ担当案件を持ち、基幹システムではカバーしきれない小さなニーズに、機動力をもって応えている。

Kさんはインターンシップを経て、2022年4月に同社に入社し、ITエンジニアとしての経験を重ねている。担当業務について話してくれているKさんの語り口は流暢だ。表情の随所から、仕事へのやりがいや楽しさを感じていることがひしひしと伝わってくる。コミュニケーションが苦手な人が多いといわれる発達障害*の一般的なイメージとは重ならない。

自分が本当に好きなことを仕事にしたかった

Kさんは現在29歳だが、キャリアとしては日揮パラレルテクノロジーズが1社目の職歴だという。ここにいたるまでの経緯について尋ねてみた。

「発達障害*の診断を受けたのは大学を留年したことがきっかけでした。大学入学後に一人暮らしを始めたのですが、ネット依存で生活が荒れてしまったのです。」

ADHDやASDがある方の中には、関心があることには徹底的にのめりこむという傾向を持つ人がいる。Kさんははじめての一人暮らしの環境で、時間管理のセルフコントロールが難しくなったのだろう。体調を崩し、少しのあいだ大学を休んだ。復学後は文学にのめりこみ、そのまま大学院へと進学した。将来はそのまま文学の世界で研究者になるのだろうと漠然と考えていたという。しかし現実はそう簡単にはいかなかった。

「コロナ禍のオンライン化で研究へのモチベーションが急降下しました。 ゼミも研究もつらくてたまらない。語学力も足りない。好きなことを仕事にしたいと考えていたのに、もう文学研究は『好きなこと』ではなくなってしまった。じゃあ、俺が本当に好きなことってなんだろう?って自問した結果、昔からパソコンが大好きだった。プログラミング歴は10年弱。自分が本当になりたい職業は、ITエンジニアなんじゃないか?と考えるに至りました。」

「やり直すには今しかない」。ほどなく博士課程2年目にして大学院を中退。28歳のときの決断だった。その後、就労移行支援に通いプログラミングのスキルを磨きながらITエンジニアとしての就職の道を探る日々を過ごした。そんなときに、Kaienを通じて日揮パラレルテクノロジーズのインターンの募集を知った。

プログラミングの才能が開花

「日揮パラレルテクノロジーズのインターンは夏と秋の2回でした。私は両方に参加させていただき、Webアプリ開発を初体験しました 。それまでは独学でのプログラミング学習でしたが、インターンプログラムを通じて、初めてDjangoやVue.js (フレームワーク) にも触れることができたし、MVCモデルを始めとする開発の基礎を身につけることができました。あの技術も身に着けたい、あれも学習したい、インターン期間中は毎日がワクワクの連続でした。」

開発の実務経験はなかったKさんだが、インターンでは、まさに水を得た魚のようにメキメキと技術を身に着けていった。その吸収力はインターンの指導役が舌を巻くほどだったという。だがここでも、大学時代とおなじように、障害特性による「課題」が表出した。

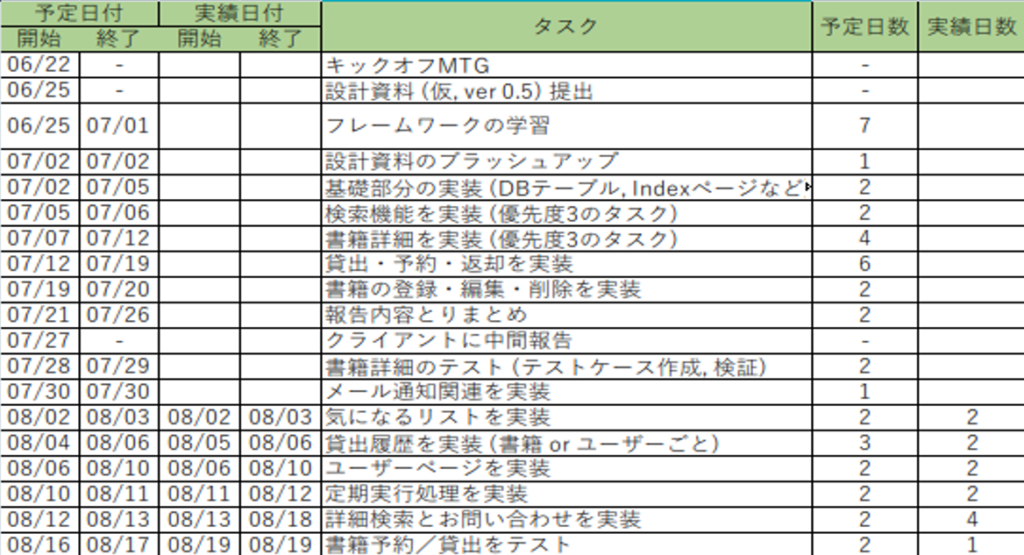

「インターン期間の一ヶ月の間に残業を50時間もしてしまいました。自分では『完璧主義の暴走』といっています。こだわって機能を詰めたい衝動に駆られてしまい、終業する時間になっても、作業のきりが悪いとなかなか終われない。当初のスケジュールは崩壊しました。」

まさに、発達障害*特性の「強み」と「課題」の両面が明らかとなったインターンだった。しかし全力で体当たりしたその分だけ、得られたことも大きかった。「作業時間に区切りをつけにくい」という障害特性への対処法として上司から終業時間15分前にチャットで通知してもらうようにすることで、過度なのめりこみが減った。その対策は現在も続いている。いまは「発達障害*の凹の部分は会社からの配慮でも埋め合わせられる」ということを実感しているという。

目指すのはコーディングはもちろん、設計や設置や保守まで担当できるフルスタックエンジニア

Kさんは今、技術研修を終えて、日揮グループの本業である建設現場を支援するコミュニケーションツールの開発案件に取り掛かろうとしている。建設現場のマネージャーが、建設現場の修正点や改善点を見つけた時にクイックに関係者に伝えるための連絡用アプリだ。

実はこのアプリ開発は、秋に行われた2回目のインターンの課題として、Kさんらが取り組んだものだ。インターン成果物として建設現場のマネージャーらに実際に見てもらったところ、「ぜひすぐにでも使いたい」との声があり、インターンでの成果の高かったKさんに白羽の矢が立ち、本件の開発のアサインに至ったのだ。

日揮パラレルテクノロジーズが考える「重要度が高く、緊急度の低い開発案件」というフレームが、Kさんの持つ 能力の凸凹を、見事に事業貢献への価値にかえている。つまり、納期に余裕があり、じっくりと余裕を持って取り組むことで安定して業務を行えること。かつ、旺盛な学習スキルによって支えられる技術力を、重要度が高いシステム開発に活かすことが出来ている。

Kさんが担当する案件の上司に、Kさんの仕事ぶりを伺った。

「明朗快活で、前向きな姿勢で仕事に取り組んでいます。なにより手を動かして開発することが大好きな印象で、突き抜けた技術力・知識をもとに仮説を立てて自ら検証し、解を導き、非常に高いレベルで業務課題をこなしています。チームメイトへの助言も多く、またチームメイトからの助言も真摯に受け止め、チーム内で相互に信頼関係を構築できている様子も伺えます。今後の開発業務の中核を担う人材として、大きな期待をしています。」

Kさんが開発したシステムの技術が、日揮グループの基幹システムにフィードバックされ、より大きな貢献につながる日がそう遠くないのかもしれない。そんな可能性が感じられる。

取材協力

日揮パラレルテクノロジーズ株式会社

日揮ホールディングスの特例子会社として2021年に設立。障害の有無に関わらず、全ての人が対等 “Parallel” で、社会的意義を感じながら持てる技術”Technologies” を発揮して働ける社会の実現をミッションに掲げている。実践による気付きや学びを、公式note(https://note.com/jgc_parallel)にて毎週水曜日に定期発信している。

*発達障害は現在、DSM-5では神経発達症、ICD-11では神経発達症群と言われます

求人を探すなら

Kさんのようにスキルを活かして活躍したい方は求人サイト「マイナーリーグ」をご覧ください。

マイナーリーグは、障害特性への配慮を得ながら、求める条件に合った職場を探している方におすすめの求人サイトです。質の良い求人が勢ぞろい。あなたの強みや専門性を活かせる職場とのマッチングが可能です。